- Startseite

- Alte Stiege

- Ansichtskarten

- Aufzeichnungen +

- Ausbau 1973-1994

- Banken

- Bevölkerungsentwicklung

- Danewerk

- Denkmale +

- Dokumente

- Dreieck "Schönes Dorf"

- DRK +

- Ehrenmal 1. und 2. Weltkrieg

- Eisenbahn

- Familien +

- Feuerwehr +

- Fahrende Händler

- Flüchtlinge +

- Flurbereich "Krummwall"

- Flurbereinigung

- Gefrieranlagen

- Hünengräber

- Jagdverein und Jagdgenossen- schaft

- Kaufmannsläden

- Kindergilde

- Kriegerverein

- Kulturpfad Ellingstedt +

- Landjugend

- Landwirtschaft +

- Meierei

- Moore +

- National- sozialismus +

- Neubaugebiete +

- Öffentlichkeits- arbeit +

- Ortsteil Morgenstern

- Ortsteil Schellund

- Post

- Schmiede Rüther

- Schnee- katastrophe

- Schule +

- Sportverein

- Straßenbau

- Überregional bekannte Ellingstedter

- Verschiedenes

- Wasser- versorgung

- Wikingersiedlung

- Kontakt

Bevölkerungs- und Strukturentwicklung der Gemeinde Ellingstedt

Die erste „allgemeine Volkszählung“ in Schleswig-Holstein fiel auf den 13. Februar 1803. Die Regierung in Kopenhagen hatte beschlossen, alle Einwohner im dänischen Gesamtstaat, zu dem zeitweise bis 1864 auch das Herzogtum Schleswig gehörte, zählen zu lassen. Die federführenden Lokalbeamten hatten listenmäßig sämtliche Personen mit Name, Geschlecht, Alter, Familienstand, Stellung im Haushalt, Beruf oder „wovon er sonst lebt“ zu erfassen. So wollte die Verwaltung neben der Zahl der Einwohner, den Altersaufbau sowie die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Bevölkerung ermitteln. Zweck der Volkszählung war es, verbesserte Basisdaten zu gewinnen, um besser planen und verwalten zu können. An diesem Zweck hat sich übrigens bis heute nichts geändert. Im Landesteil Schleswig, das damals im Norden von der Königsau (Nordschleswig) und im Süden bis zur Eider reichte, ergab die Zählung insgesamt einschließlich des Herzogtums Holstein 604.085 Menschen, also nur einen Bruchteil der heutigen Bevölkerung (so Ingwer E. Momsen, Die allgemeinen Volkszählungen in Schleswig-Holstein 1769-1860, November 1974, Wachholtz-Verlag). - Zunächst aber zu den zeitlich davor liegenden Quellen.

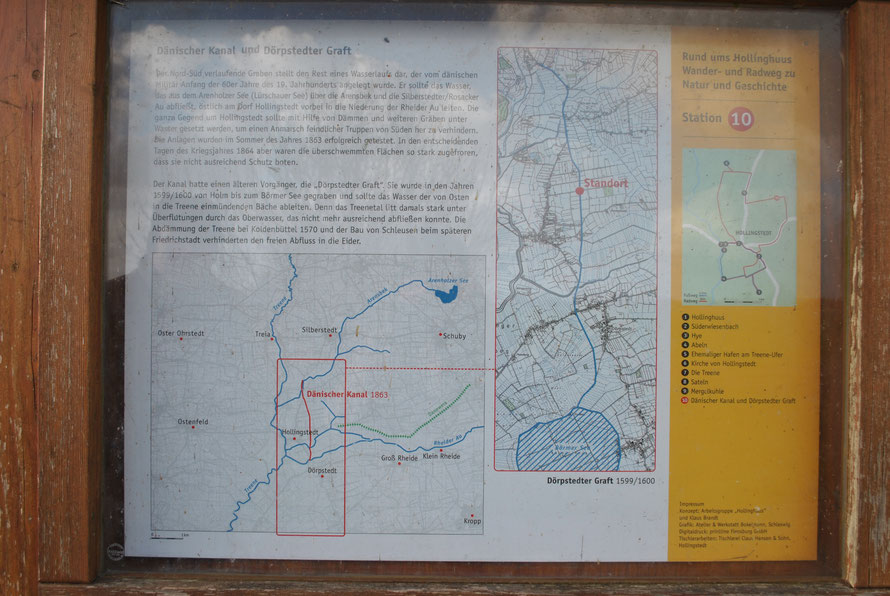

Die ersten Quellen über die Struktur der Einwohnerschaft z.B. in Ellingstedt finden sich aber schon für das Jahr 1549. Damals soll es hier 11 Hufner und 2 Wurthbesitzer gegeben haben. Da schon damals die Entwässerung der genutzten landwirtschaftlichen Flächen für die Lebens- und Wirtschaftsumstände eine große Rolle gespielt hat, ist in der Gottorfer Amtsrechnung von 1565 dokumentiert, daß mehrere Einwohner Ellingstedts eine Miete zu geben hatten „für de wehren in der Trene“. In der Gemeinde Hollingstedt findet sich eine Schautafel, die die Entwässerungslösung in damaliger Zeit veranschaulicht.

Nach einem Register des Generalprobsten Fabricius vom Jahre 1619 waren in Ellingstedt zu der Zeit 12 Hufner und 21 Wurthbesitzer ansässig. Das ganze Kirchspiel Hollingstedt soll nicht mehr als 500 Einwohner gezählt haben.

Z.Z. des Herzogs Friedrich des Dritten 1648 war hier noch ein fürstlicher Meierhof. Es stand damals z.Z. der schriftlichen Quelle aus dem Jahre 1820 noch ein sehr langes ehemaliges Stallgebäude. Das dazugehörige herrschaftliche Wohnhaus soll gestanden haben, wo jetzt (also um 1850) der Halbhufner Heinrich Peper wohnt.

1663 gab es im Dorf 8 Vollhufen, 4 Halbhufen (2 davon gehörten dem Hardesvogten), 6 Katen und 1 Instenstelle. Im Jahre 1743 gab es hier 26 Haushaltungen. Für das Jahr 1852/1853 gehörten zum Dorf 1 Vollhufe (auch Salarienhufe des Hardesvogtes genannt), 15 Halbhufen, 6 Viertelhufen, 4 Katen und 10 Instenstellen sowie in der Feldmark noch mehrere Ausbauer, Hausinsten und Parzellisten). Als Handwerker sind für 1852 (1853) erwähnt 1 Schmied, 2 Zimmerleute (womit auch das Maurerhandwerk verbunden), 1 Schneider, 2 Schuster und mehrere Weber (so Schröder, Augustiny 1853/1854 in ihrer teils umfassenden Beschreibung des Kirchspiels Hollingstedt S.27ff.). Augustiny fährt fort, dass bis zum letzten Viertel des vorherigen Jahrhunderts (also ca. 1775) sämtliche Hardesvögte in ihren Harden, namentlich der Hardesvogt der Arensharde, in Ellingstedt wohnten. Nach einer Sage soll ein Hardesvogt der Arensharde vor 1713, also vor der dänischen Zeit, erschossen worden sein. Die näheren Umstände des Mordes schildert Augustiny (S. 30ff.) und sie ergeben sich im Übrigen aus der Topograhie des Herzogthums Schleswig von Johannes von Schröder -1854-.

Die erste erhaltene und auf das Jahr 1803 datierte und erstmals auch noch strukturierte Einwohnerliste für Ellingstedt und Morgenstern (Abteilung 412 Nr. 99 bis 104 Landesarchiv) weist 220 Einwohner aus. Die amtliche Liste einschließlich der „Übersetzung“ von der deutschen in die lateinische Schrift sowie der umfassenden genealogischen Darstellung der einzelnen Personen und Familien von Richardsen ergibt sich aus den hier folgenden PDF-Dateien.

Bei heutiger Betrachtung dieser Liste ergibt sich für 1803 folgende Bevölkerungsstruktur:

16 Hufner, 3 Käthner, 16 Insten, 16 Abnahmebauernstellen, 1 Gehilfenhof des Hardesvogtes, 20 Dienstboten, 1 Tagelöhner, 7 Nationalsoldaten, 3 Almosen-bzw. Armengeldempfänger, 1 Schulhalter, 1 Grobschmied, 1 Schuster, 1 Schafhirte, 109 Kinder.

Bei einem Vergleich mit der Einwohnerstruktur zwischen 1803 und 1852 (folgt man Augustiny s.o.) fällt auf, dass sich im Jahre 1852 bereits eine wesentlich arbeitsteiligere Arbeitswelt zeigt. Es finden sich auch auf dem Dorf inzwischen wesentlich mehr verschiedene Handwerkszweige.

Für das Jahr 1835 ist wiederum eine Einwohnerliste mit 312 Personen und für 1840 mit 338 Einwohnern erhalten (ebenfalls Abt. 412 Landesarchiv) –PDF-Dateien-. Beide Exemplare sind leider sehr schlecht lesbar. Die Liste von1835 ist als PDF-Datei anliegend „übersetzt“, auf eine „Übersetzung“ der noch schlechter lesbaren Liste von 1840 wurde verzichtet.

Die Bevölkerungsentwicklung danach ergibt sich aus der Veröffentlichung „ Die Bevölkerung der Gemeinden in Schleswig-Holstein 1867 – 1970“ (s. Dienstbibliothek des Landesarchivs E I 5322). Nach 1835 und 1840 wurde, von einigen Ausnahmen abgesehen, das Volk alle fünf Jahre erneut gezählt.

Diesen Rhythmus behielten auch die Preußen bei, die nach der Annexion 1867 Schleswig-Holstein zu einer Provinz ihres Königreichs machten.

Die erste und zweite preußische Volkszählung, damals "Gemeindelexikon Schleswig-Holstein 1867/1871", erfassen einige "besondere" Bevölkerungsmerkmale wie Preußen, Nichtpreußen, Art der Konfessionszugehörigkeit, Analphabeten, Blinde, Taubstumme, Blöd- und Irrsinnige (siehe PDF-Datei).

Die ältesten hier bekannten Viehzählungen über den Viehbestand der Gemeinden und Gutsbezirke in Schleswig-Holstein vom 10.1.1873 unterscheiden den Tierbestand nach Pferden, Rindvieh überhaupt, Kühen, Schafen, Schweinen, Ziegen und Bienenstöcken, die Zählungen von 1883 und 1892 differenzieren ähnlich ( siehe PDF-Datei).

Ein Gemeindelexikon für die Provinz Schleswig-Holstein veröffentlicht 1888 Merkmale wie Gemeindefläche, eine mit heutigen Anforderungen eher vergleichbare Volkszählung, datiert aus dem Jahre 1895 (siehe PDF-Datei).

Ein umfassendes Viehbestands- und Obstbaumlexikon für den preußischen Staat in der Provinz Schleswig-Holstein vom Jahre 1900 erfasst sowohl die Art der Bewirtschaftung, den Grundsteuerreinertrag pp. als auch die Tierbestände und die Obstbaumkulturen wie Apfel-, Birnen-, Pflaumen-, Zwetschen- und Kirschbäume. Eine weitere Volkszählung von 1905 beinhaltet neben der Einwohnerzahl, Geschlecht pp., ob deutsch-, polnisch- oder anderssprachig, Christ oder Jude, die von1912 außerdem noch die Anzahl der Aprikosen-, Pfirsich- und Walnussbäumen (s. PDF-Dateien).

Alle bisher angeführten PDF-Dateien, außer der Volkszählung aus dem Jahre 1835 von Justus Richardsen, entstammen dem Statistikamt Nord mit den auf dem Material angegebenen Quellen.

Ein sehr interessantes Verzeichnis aus dem Jahre 1934 beinhaltet die 66 Reichserbhöfe in Ellingstedt mit Namens- und Flächenangaben entnommen dem Gemeinde-bzw. künftig wohl Amtsarchiv der Arensharde (siehe PDF-Datei).

Eine durchaus aussagekräftige Volks-, Berufs- und landwirtschaftliche Betriebszählung von 1939 erfasst zusätzlich nach Altersgruppen, Berufszugehörigkeit, Land-und Forstwirtschaft, Industrie und Handwerk, Handel und Verkehr sowie nach Selbstständigen, mithelfenden Familienangehörigen, Beamten und Arbeitern. Von den damals 603 Einwohnern waren 457 Familienangehörige in der Landwirtschaft zu Hause, 56 im Handwerk und 9 im Handel (siehe PDF-Datei Statistikamt Nord).

Der verlorene 2. Weltkrieg setzte bekanntlich eine nie dagewesene Flüchtlingsbewegung in Gang, von der auch Ellingstedt erfasst wurde. Die Einwohnerzahl erhöhte sich binnen kurzer Zeit von 603 vor dem Krieg im Jahre 1939 auf 941 im Jahre 1946. Wie den vorliegenden An-und Abmeldelisten - allerdings erst aus der Zeit von 1950 bis 1958- zu entnehmen ist ( s. PDF-Dateien) hat es sich bei den Flüchtlingen um eine -wie auch hier- weitgehend landwirtschaftlich geprägte und tätige Bevölkerung gehandelt von Bauern mit deren Ehefrauen und Kindern, landwirtschaftlichen Gehilfen und Hausgehilfinnen. Auch die die dörfliche Lebenswelt begleitenden Berufe im Handwerk (Schmied, Schlosser, Meierist, Maurer, Schlachter, Bäcker usw. dürften sich mit denen der Einheimischen weitgehend gedeckt haben. Dies alles hat eine Integration der Flüchtlinge erleichtert. Trotz allem reichte die vor Ort vorhandene Arbeit bei völlig fehlender Industrie für die große Zahl an Arbeitsuchenden nicht aus. Daher zog es insbesondere viele Flüchtlinge in die industriellen Ballungszentren des Ruhrgebietes, so dass sich die Bevölkerung in Ellingstedt von über 900 im Jahre 1946 auf 687 im Jahre 1956 zurückbildete.

Als Randerscheinung der Geschichte finden sich interessante Daten zu den Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein für die Jahre 1948 und 1950 insbesondere mit den sicherlich wirtschaftlich motivierten enormen Stimmabgaben für den SSW (siehe PDF-Datei Statistikamt Nord).

Eine Gemeindestatistik Schleswig-Holstein von 1952 zur Landwirtschaft mit Angaben zum Getreide-, Hackfrucht- und Feldfutterbau, zum Viehbestand und zur Anzahl der Schlepper zeigt den Beginn der Technisierungswelle in der Landwirtschaft (siehe PDF-Datei Statistikamt Nord).

Eine vergleichende Darstellung der Entwicklung der Wohnbevölkerung zwischen den Jahren 1939, 1950, 1961 und 1970 findet sich nachfolgend als PDF-Datei des Statistikamtes Nord.

Ab den 1980iger Jahren hat die Wohnbevölkerung Ellingstedts durch die Ausweisung verschiedener Baugebiete (Langacker, Osterende, Dorfstraße und Lückenbebauungen Hohendiek, Westerende pp.) zugenommen und sich zugleich die Struktur des Dorfes –wie in vergleichbaren Orten flächendeckend - massiv verändert. Die Ausweisung neuer Baugebiete erweist sich als sehr schwierig, weil Mindestabstände zu landwirtschaftlichen Betrieben einzuhalten sind. Andererseits gibt es aus diesem Grund wenig Leerstände „gebrauchter“ Immobilien, so dass das Dorfbild davon profiziert. Es gab in den 1970/1980iger Jahren in Elingstedt noch eine Meierei, 2 Kaufleute, 2 Gastwirtschaften, einen Bäcker, eine Poststelle, zwei Banken, einen Stellmacher, einen Schmied, einen Heizungsbauer, einen Autoschlosser und zwei Viehhändler sowie eine Schule. Im Jahre 2017 gibt es in der Gemeinde von diesen Berufsgruppen lediglich noch den Bäcker mit inzwischen mehreren Filialen, einen Viehhändler, eine Kältetechnikfirma und teilweise eine Gastwirtschaft. Hinzugekommen sind erfreulicherweise eine Zahnarztpraxis sowie zwei - für hiesige Verhältnisse- durchaus schon größere Industriebetriebe mit zahlreichen Arbeitsplätzen und ein Transportunternehmen, wodurch sich insgesamt die Steuerkraft der Gemeinde dauerhaft gut entwickelt hat. Nicht unerwähnt bleiben darf ein Kindergarten mit zwei Betreuungsgruppen, der die Attraktivität als Wohnort für Familien mit kleineren Kindern erhöht. Neben allen diesen Veränderungen ist besonders ein massiver Rückgang der Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe eingetreten von Mitte 30 in den 1970iger Jahren auf nicht einmal 15 im Jahre 2017. Dieser Rückgang ist für eine intakte und gut funktionierende ländliche Dorfgemeinschaft mit einer gerade in diesen Familien seit Generationen selbstverständlichen Bereitschaft zu ehrenamtlichem Engagement von Nachteil. Trotz aller Widrigkeiten gibt es eine intakte Dorfgemeinschaft mit Kulturträgern wie Freiwilliger Feuerwehr, Sportverein, DRK, Kinder-und Erwachsenengilde, Frauenchor, Jägerschaft, Theatergruppe. Als segensreich erweist sich dabei der von der Gemeinde ab 1966 betriebene Bau der Mehrzweckhalle mit fortlaufenden baulichen Erweiterungen und Modernisierungen und der Integration eines neuen Feuerwehrhauses.

Die Einwohnerzahlen im einzelnen:

03.12.1867: 475 Lt. Landesarchiv s.o.

01.12.1871: 467 Lt. Landesarchiv s.o.

01.12.1875: 537 Lt. Landesarchiv s.0.

01.12.1880: 551 Lt. Landesarchiv s.o.

01.12.1885: 549 Lt. Landesarchiv s.o.

01.12.1890: 516 Lt. Landesarchiv s.o.

01.12.1895: 523 Lt. Landesarchiv s.o.

01.12.1900: 548 Lt. Landesarchiv s.o.

01.12.1905: 587 Lt. Landesarchiv s.o.

01.12.1910: 601 Lt. Landesarchiv s.o.

08.10.1919: 607 Lt. Landesarchiv s.o.

16.06.1925: 593 Lt. Landesarchiv s.o.

16.06.1933: 602 Lt. Landesarchiv s.o.

17.05.1939: 603 Lt. Landesarchiv s.o.

29-10.1946: 941 Lt. Landesarchiv s.o.

13.09.1950: 903 Lt. Landesarchiv s.o.

31.12.1954: 711 davon Flüchtlinge: 154 lt. Meldeliste Amt

31.12.1955: 699 davon Flüchtlinge: 139 lt. Meldeliste Amt

25.09.1956: 687 Lt, Landesarchiv s.o.

31.12.1956: 676 davon Flüchtlinge: 121 lt. Meldeliste Amt

31.08.1960: 711 davon Flüchtlinge: 105 lt. Meldeliste Amt

06.06.1961: 703 Lt. Landesarchiv s.o.

31.12.1968: 740 davon Flüchtlinge: 89 lt. Meldeliste Amt

31.12.1969: 741 davon Flüchtlinge: 90 lt. Meldeliste Amt

27.05.1970: 710 Lt. Landesarchiv s.o.

31.12.1970: 733 davon Flüchtlinge: 90 lt. Meldeliste Amt

31.12.1971: 750 davon Flüchtlinge: 90 lt. Meldeliste Amt

31.12.1972: noch überprüfen Amt

31.12.1973: 722 Lt. Meldeliste Amt, seitdem ohne

Flüchtlingsangabe

31.12.1974: 736 dto.

31.12.1975: 690 Lt. Statistikamt Nord

31.12.1976: 664 dto.

31.12.1977: 669 dto.

31.12.1978: 673 dto.

31.12.1979: 678 dto.

31.12.1980: 685 dto.

31.12.1981: 687 dto.

31.12.1982: 677 dto.

31.12.1983: 672 dto.

31.12.1984: 677 dto.

31.12.1985: 681 dto.

31.12.1986: 710 dto.

31.12.1987: 738 dto.

31.12.1988: 749 dto.

31.12.1989: 789 dto.

31.12.1990: 779 dto.

31.12.1991: 782 dto.

31.12.1992: 796 dto.

31.12.1993: 797 dto.

31.12.1994: 812 dto.

31.12.1995: 821 dto.

31.12.1996: 840 dto.

31.12.1997: 858 dto.

31.12.1998: 857 dto.

31.12.1999: 861 dto.

31.12.2000: 834 Amt

31.12.2001: 837 Amt

31.12.2002: 840 Amt

31.12.2003: 841 Amt

31.12.2004: 831 Amt

31.12.2005: 841 Amt

31.12.2006: 843 Amt

31.12.2007: 823 Amt

31.12.2008: 823 Amt

31.12.2009: 812 Amt

31.12.2010: 819 Amt

31.12.2011: 831 Amt

31.12.2012: 821 Amt

31.12.2013: 791 Amt

31.12.2014: 799 Amt

31.12.2015: 781 Amt

Herbert Hansen

Mai 2017